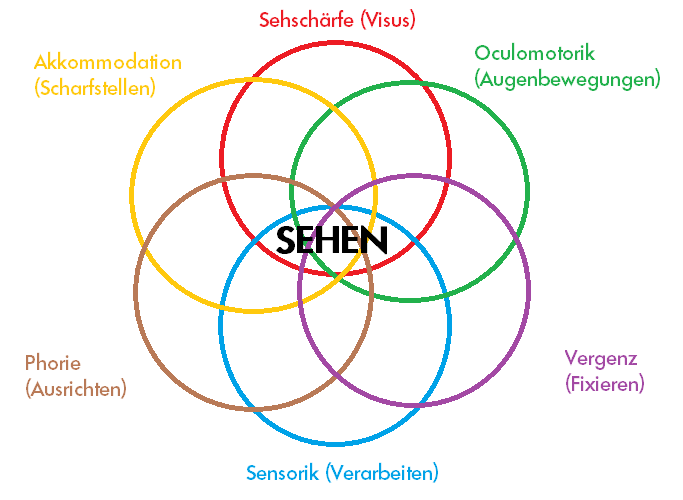

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass gutes Sehen aus mehr besteht als nur zwei gesunde Augen und der scharfen Abbildung durch eine Brille. Die Sehschärfe ist zwar eine wichtige Voraussetzung, aber sie reicht noch lange nicht aus um wirklich perfekt und entspannt Sehen zu können. Dafür sind viele weitere visuelle Funktionen notwendig.

Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in den USA die Grundlagen der heutigen Funktionaloptometrie mit der Kentniss, dass ein optimales Sehen erst aus dem Zusammenwirken von verschiedenen visuellen Fähigkeiten wie z.b. dem Scharfstellen (Akkommodation), dem Fokusieren (Vergenz), die Augenbewegungen (Motorik), der sensorischen Verarbeitung und der Visualisation möglich ist. Arbeiten diese Funktionen nicht richtig zusammen, so kann es zu einer Vielzahl an Beschwerden kommen.

Mit der visuellen Analyse machen wir uns ein Bild darüber, ob sich die wichtigsten Sehfunktionen im Gleichgewicht befinden, wie sie zusammenarbeiten und ob eine funktionelle Störung vorliegen könnte.

Symptome, die auf eine visuelle Störung hindeuten können:

Falls Ihnen das ein oder andere Symptom bekannt vorkommt, dann sollten Sie auch an eine visuelle Störung denken und unser Screening der Visualfunktionen in Anspruch nehmen:

- Kopfschmerzen v.a. im Schläfen und/oder Stirnbereich

- Schmerzen im Bereich der Augenhöhlen, müde Augen (fühlen sich wie geschwollen an)

- Nackenschmerzen, verspannter Nacken

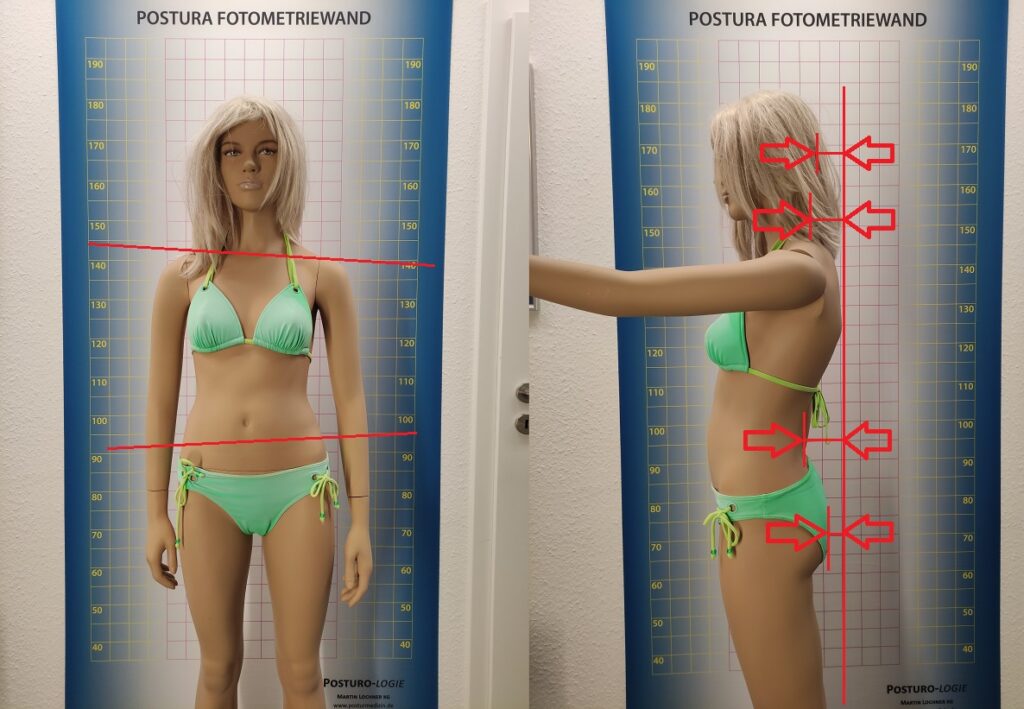

- schlechte Körperhaltung (z.B. Körperneigung nach vorne beim Gehen oder Schiefstellung von Kopf, Schultergürtel und Becken)

- Schwindelgefühle oder Reisekrankheit, Höhenangst, Probleme mit dem Gleichgewicht

- Übelkeit wenn sich der sichtbare Raum bewegt (z.B. auf einem Schiff oder im Zug)

- Platzangst oder die Angst freie Plätze zu überqueren

- Angst vor dem Autofahren v.a. bei Dämmerung oder Angst vor Geschwindigkeit oder das Gefühl, jeden Moment gegen den Straßenrand zu geraten

- häufiges Anstoßen an Gegenständen oder Ungeschicklichkeit

- häufiges Hängenbleiben mit der Kleidung an Gegenständen

- schlechte sportliche Leistungen (z.B. beim Bällefangen, nicht mit dem Schläger treffen, oder beim Werfen daneben zielen usw.)

- schlechte schulische Leistungen

- häufiges Vergessen des gerade gelesenen Textes

- Verwechslung von Buchstaben wie z.b. b und d, p und q

- Konzentrationsschwierigkeiten v.a. bei der Naharbeit

- chronisches Müdigkeitssyndrom, Burn-Out, Erschöpfung

- häufiges Zukneifen eines oder beider Augen, ständiges Reiben der Augen

- stechende, brennende, juckende, gerötete oder tränende Augen

- erhöhte Lichtempfindlichkeit bzw. Blendungsempfindlichkeit

- Probleme beim Fokusieren in unterschiedlichen Entfernungen

- Unbehagen mit der Neigung einzuschlafen wenn etwas längere Zeit angestarrt wird (z.B. TV, PC)

- gelegentliches Doppeltsehen oder beim Lesen/Schreiben ineinander rutschende Buchstaben

- sehr naher Lese- oder Schreibabstand

- Schwierigkeiten beim Schreiben auf einer Linie

- ungenaues Zeichnen oder ungenaues Schriftbild, unregelmäßiger Abstand zwischen den Wörtern beim Schreiben

- häufiges Verlieren der Zeile beim Zeilenwechsel

- in der Kindheit wurde nicht gerne (aus-)gemalt

Sehen und Burn-Out:

Das visuelle System benötigt ein hohes Maß an Energie, v.a. dann, wenn es eine Störung permanent ausgleichen muss. Als Folge dessen fehlt diese Energie dann natürlich an anderern Stellen, was wiederum zu chronischer Müdigkeit, Erschöpfung oder Burn-Out führen kann.

Sehen und Haltung:

Unsere Augen sind auch ein wichtiger Rezeptor für die gesamte Körperhaltung. Eine Winkelfehlsichtigkeit oder eine Konvergenzschwäche kann eine Körper-Fehlhaltung verursachen, wodurch es dann später zu typischen Beschwerden und Schmerzzuständen kommen kann. Umgekehrt kann aber auch eine Fehlhaltung des Körpers zu einer visuellen Störung führen!

Lese- und Lernschwäche durch visuelle Probleme:

Etwa 25% aller Schüler haben eingeschränkte visuelle Funktionen, welche häufig Probleme in der Schule mit sich führen. Etwa die Hälfte aller Schüler die eine Lese- und Rechtschreibschwäche aufweisen, zeigen visuelle Einschränkungen und werden voreilig als schlechte Schüler abgestuft. Wir haben die Möglichkeit die visuellen Funktionen bei Schülern (ab 13 Jahren) zu prüfen. Bei jüngeren Kindern verweisen wir an spezialisierte Kinderoptometristen:

Sehen und digitale Endgeräte:

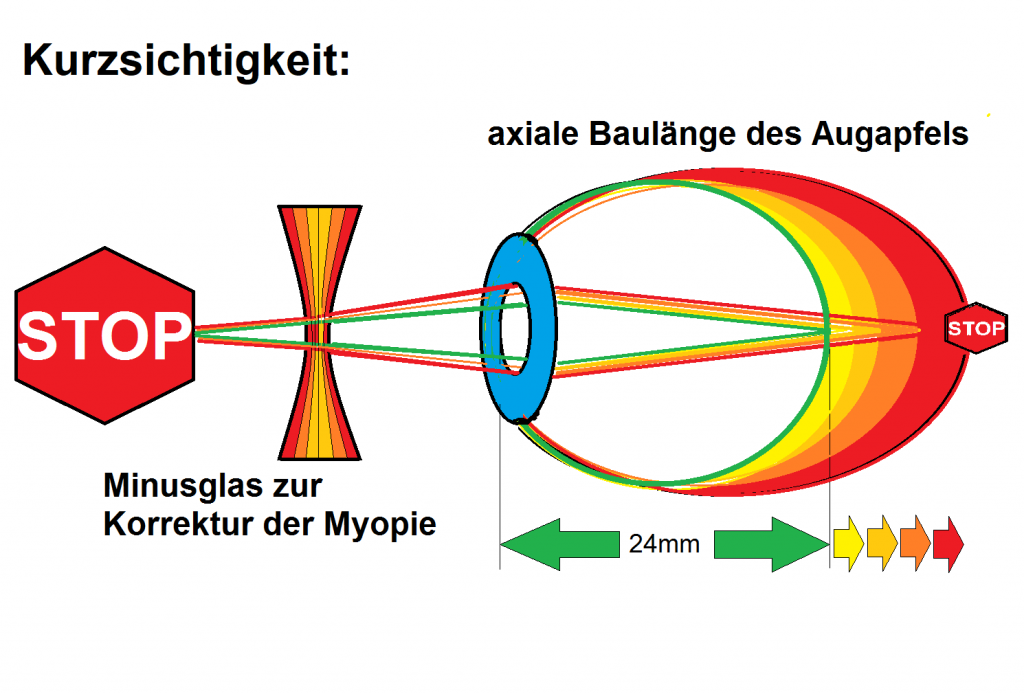

Ein weiteres Problem in unserer heutigen Zeit stellt die Digitalisierung dar. Die Anforderungen an unser Sehen haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, nämlich weg von der Ferne hin zur Nähe. Dies sorgt für zusätzlichen Sehstress, da unsere Augen nicht für stundenlange Nah- bzw. Bildschirmarbeit in geschlossenen Räumen ausgelegt sind. Hinzu kommt noch, dass LED-Licht der Monitore kein ausgeglichenes Lichtspektrum besitzen!

Auch deshalb nehmen trockene Augen, Kopfschmerzen und v.a. Kurzsichtigkeiten mit z.T. schwerwiegenden Spätfolgen immer weiter zu! Weitere Informationen zum Thema Sehstress durch Bildschirmarbeit finden Sie hier:

Was können die Ursachen einer visuellen Störungen sein?

Es gibt zahlreiche Gründe für eine Störung des visuellen Systems bzw. des okulären Rezeptors. Diese können primär sein oder auch durch die Störung eines anderen Problems hervorgerufen werden. Dazu zählen u.a.:

- Schock

- Schleudertrauma

- Krampfanfälle

- Meningitis (Hirnhautentzündung)

- Epilepsie

- bestimmte Autoimmunerkrankungen

- Wirbelsäulenproblematik

- Erkrankungen im foetalen Stadium oder im frühen Kindesalter

- Zahnherde, Zahnfehlstellungen, Probleme mit dem Kiefergelenk, Kieferorthopädie

- Hepatitis

- mittel bis langfristige Einnahme von Antideppressiva oder Beruhigungsmittel

- Körperfehlhaltung

- hohe orthopädische Einlagen

Bereits mit Hilfe eines Screenings der Visualfunktionen lässt sich herausfiltern, ob eine vollständige visuelle Analyse angebracht ist. Bei der visuellen Analyse werden noch weitere Funktionen überprüft.

Messungen bei der visuellen Analyse:

Die visuelle Analyse führen wir ab einem Alter von 13 Jahren durch:

- Akkommodation (Scharfstellen auf nahe gelegene Objekte): maximale Akkommodation, Akkommodationsreserven, Akkommodations-Flexibilität, Akkommodations-Genauigkeit

- Vergenz (Ausrichten der Sehachsen auf Objekte in unterschiedlicher Entfernung): Vergenzstellung in Ferne und Nähe, Konvergenz-Nahpunkt, Konvergenzreserven, Zusammenspiel von Vergenz und Akkommodation, Vergenz-Flexibilität

- Phorie (verdecktes Schielen, Winkelfehlsichtigkeit)

- Messung der Sehstärken (Refraktion) und Sehleistung (Visus)

- Okulomotorik (Augenbewegungen): Motilität, langsame Folgebewegungen, schnelle Blicksprünge (Sakkaden)

- Pupillenfunktionen

- Sensorik (Verarbeitung): Korrespondenz beider Augen, Fixation, Stereosehen (Stereosehschärfe)

- Van-Orden-Stern (Projektion)

- Messung der visuellen Felder

- weitere Messungen nach Anamnese

Was kostet eine visuelle Analyse bzw. das Screening der Visualfunktionen?

Ein Screening der Visualfunktionen (weniger Messungen als bei der visuellen Analyse) erhalten Sie bereits für EUR 99,- bzw. in Verbindung mit unserem Premium-Sehtest (Screening der Augengesundheit) für EUR 149,-

Wird im Anschluss die komplette visuelle Analyse durchgeführt, so erhöhen sich die Kosten jeweils um EUR 120,-.

Beim Kauf einer Brille innerhalb von 3 Monaten werden EUR 39,- verrechnet.

Wie lassen sich visuelle Probleme verbessern?

Je nachdem welche visuelle Fähigkeiten betroffen sind, setzen wir u.a. folgende Mittel ein:

- spezielle Brillengläser und Kontaktlinsen (z.B. mit einer Akkommodationsunterstützung)

- Prismengläser

- optometrisches Visualtraining (spezielles Sehtraining zur Optimierung der neuronalen Ansteuerung der Augenmuskeln) Kosten: ca. EUR 1500,- (incl. Übungsmaterial)

- Farblicht-Anwendung

- interdisziplinäre Weiterempfehlung

Wichtiger Hinweis:

Sehteste und optometrische Dienstleistungen stellen keine (augen-) ärztliche oder medizinische Vorsorge und Behandlung dar. Sie sind lediglich eine sinnvolle Ergänzung zu dieser, aber keinesfalls ein Ersatz!

Auch können unauffällige Messwerte einen krankhaften Befund nicht ausschließen!

Es werden bei einem Sehtest oder in der Optometrie weder Diagnosen noch Ausschluss-Diagnosen gestellt, sondern lediglich ein Verdacht geäußert, der immer erst durch einen Arzt bestätigt werden muss.

Verweigern Sie bitte aus diesem Grund niemals eine ärztliche Untersuchung mit dem Argument, dass diese bereits bei uns schon gemacht wurde! (z.B. Augeninnendruck- oder Gesichtsfeldmessung, OCT usw.)

Das könnte Sie auch interessieren:

optometrisches Screening

Das optometrische Screening ist ein Siebtest um Auffälligkeiten an der Augengesundheit herauszufiltern. Hier kommen Messungen aus allen Bereichen zum Einsatz: Tränenfilm, vorderer- und hinterer Augenabschnitt, Augeninnendruck, Gesichtsfeld, visuelle Funktionen und weitere Messungen je nach Anamnese.

Myopie-Management

Unter Myopie versteht man Kurzsichtigkeit, welche meistens in Folge eines zu lang gewachsenen Auges entsteht, mit z.T. gravierenden Spätfolgen. Heute kann man jedoch im Kindes- und Jugenalter einiges tun um die Myopie in ihrem Fortschreiten zu hemmen.

Dry-Eye Management

Trockene Augen sind heute schon fast ein Volksleiden. In unserem Dry-Eye Management befassen wir uns hauptsächlich mit den Ursachen für trockene Augen, die wichtigsten Messungen sowie einer ausführlichen Beratung